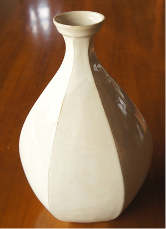

越中瀬戸焼について

展示のご案内

| 1954年 | 立山町生まれ |

| 1975年 | 釋永庄次郎より庄楽窯を継承 |

| 1976年 | 備前・金重素山氏に師事する |

| 1979年~ | 韓国の利川窯・聞慶窯・清州窯にて作陶 |

| ハンガリー国際陶芸フェスティバル参加 |

| 1961年 | 父四佐吉の四男として生まれる |

| 1978年 | 石川県の九谷焼東製陶所にて東邦昭のもとで修行に入る |

| 1985年 | 富山に帰り、家業の四郎八窯にて作陶に入る |

| 1988年 | 自ら登り窯を築窯 |

| 1995年 | いってこい窯を築窯 |

| 2004年 | 越中陶の里陶農館の講師となる |

| 1970年 | 富山県中新川郡立山町に生まれる |

| 1992年 | 京都精華大学 造形学科陶芸部 卒業 |

| 1993年 | 滋賀県立 信楽「陶芸の森」研修生 |

| 1994年 | 京都市工業窯業試験所 研修生 |

| 1995年 | 富山県に戻り家業を手伝う |

| 1997年~ | 個展 数回 |

| 2010年 | 3代目香岳襲名 |

| 陶芸教室「陶翆会」主宰 |

| 1976年 | 立山町生まれ |

| 1996年 | 京都府立陶工高等技術専門校 修了 |

| 2001年 | 個展活動を開始。 |

| 富山、金沢、京都で開催 | |

| 2009年 | 柿傳ギャラリー(東京)にて個展 |

| 2010年 | 第1回金沢・世界工芸トリエンナーレ出品 |

| 1977年 | 富山県富山市に生まれる |

| 2000年 | 陶の里陶農館にて作陶開始 |

| 2002年 | 富山県富山市の自宅にて作陶 |

| 江戸時代初期~中期の越中瀬戸焼に感銘を受ける | |

| 2005年 | 故 中里逢庵(13代中里太郎右衛門)先生にお会いする |

| 2006年 | 唐津焼 中里太郎右衛門窯にて修行 |

| 2008年~ | 韓国白磁窯跡 牛山里、金沙里、分院などを巡る |

| 2009年 | 中国窯跡 定窯、磁州窯などを巡る |

| 2010年 | 唐津より富山にもどる |

| 立山町現住所に穴窯を築窯 | |

| 2011年 | 枯芒ノ窯と命名し、初窯を焚く |

館内のご案内

陶芸室

陶芸室

登り窯

登り窯

お茶室

お茶室

展示室

展示室

研修室

研修室

陶農館のうつわ

陶農館のうつわ

越中瀬戸焼の里、上末は陶土に恵まれ平安時代はじめより、須恵器を焼いた日本でも有数の古窯です。桃山時代、文禄・慶長年間には、加賀藩2代目藩主、前田利長公の保護を受けた尾張瀬戸の彦右エ門・小二郎・孫市・市右エ門・長八らが窯煙を上げ、新たな瀬戸村が誕生しました。しかし、明治・大正時代と進むにつれて多くの窯は瓦業に転じ陶器製業は廃れました。

越中瀬戸焼の里、上末は陶土に恵まれ平安時代はじめより、須恵器を焼いた日本でも有数の古窯です。桃山時代、文禄・慶長年間には、加賀藩2代目藩主、前田利長公の保護を受けた尾張瀬戸の彦右エ門・小二郎・孫市・市右エ門・長八らが窯煙を上げ、新たな瀬戸村が誕生しました。しかし、明治・大正時代と進むにつれて多くの窯は瓦業に転じ陶器製業は廃れました。